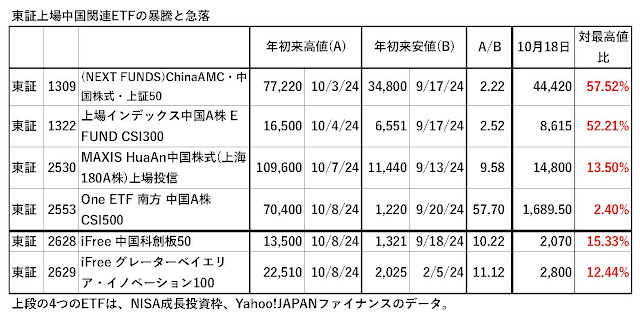

9月中旬から中国株の暴騰と急落が起こっている。上記6件の東証上場中国関連ETF(以下、中国関連ETFと呼ぶ)のデータを見てみよう。なお、注意しておきたいのは、上位4つは、NISA成長投資枠のETFである。表からわかるように、9月中・下旬に年初来最安値を付けた中国関連ETFは、10月上旬に最高値を付けた。「One ETF 南方 中国A株 CSI500」は、この短期間の内になんと最安値に対して57.7倍にも上昇した。中国を代表する企業を含む「(NEXT FUNDS) ChinaAMC・中国株式・上証50」ですら2.2倍である。

2024年10月18日金曜日

中国株の暴騰と急落、2024年9-10月

2024年9月29日日曜日

自民党総裁選(党員・党友票)に見る、都市と地方の対立

自民党総裁選挙は、石破茂氏の勝利となった。この結果について様々な評価があるが、私が特に注目したいのは、各都道府県別の党員・党友票の投票結果である。左は、毎日新聞がまとめた図である。

自民党総裁選挙は、石破茂氏の勝利となった。この結果について様々な評価があるが、私が特に注目したいのは、各都道府県別の党員・党友票の投票結果である。左は、毎日新聞がまとめた図である。

(https://mainichi.jp/articles/20240927/k00/00m/010/326000c、他社にも同様の図はあるが、画像の見やすい図を採用した)

この図から、高市氏が、東京・埼玉・千葉、大阪・京都・兵庫・奈良、愛知・三重、広島、福岡などの主な都市部全体で党員・党友票が一位になり、それに対して、石破氏は鳥取を始め濃い赤色のいわゆる地方で、一位を獲得していることがわかる。

経済成長を公約の中心に据えている高市氏と、地方創生を政策の核心のひとつとしている石破氏の主張の相違がここに反映していると思われる。

また、石破氏は、金融所得課税の強化も重要な政策としているが、すでに日経平均先物が大幅に下落しているように、週明けの市場が動揺することが予想される。

もちろん、各地域内の投票差はそれほど大きく無い場合もあるが、上記の違いは非常に重要な意味を持っている。自民党が今後どの地域の、どのような階層の利益を基盤に成長して行くかが問われているように思われる。

投票結果全般と、詳しい地方別の投票結果は、日本経済新聞「自民党新総裁に石破茂氏 1回目と決選投票の結果詳報、自民党総裁選2024 投開票速報、自民党総裁選2024、2024年9月27日 12:55 (2024年9月27日 19:00更新)」を参照。

*****

ところで、この選挙は、各メディアが具体的な数字を示した調査をためらっている中、各社に先駆けて発表した読売新聞「読売終盤情勢分析」(2024/09/25 05:00)の予想が特に注目された。この図から、選挙終盤で、小泉候補の後退、高市候補の急伸と、石破・高市候補の接戦が、具体的にあきらかになった。おそらく、この調査を下に、各議員は投票行動を決めたものと推測される。

党員・党友票の行方を全国で明らかにし、かつ国会議員票を予測するという難しい作業を行わず、コメンテーターによる、具体的な数字を示さない感想や、おしゃべりが少なくなかったことは、メディアの信頼を失わせる残念な結果である。

(ブログのTOP、ブログの目次、新保博彦のホームページ、新保博彦の(YouTube)チャンネル)

2024年9月19日木曜日

細見美術館「美しい春画-北斎・歌麿、交歓の競艶-」

細見美術館で「美しい春画-北斎・歌麿、交歓の競艶-」が、2024年9月7日(土)から11月24日(日)まで、開催されているので、久しぶりに同美術館に出かけた。

細見美術館と言えば、2016年の「春画展」が、展示された作品の数と参加者の数で、予想をはるかに超えていたことを思い出す。私のブログでも詳しく紹介した。

今回の展覧会は、「「美しい春画」と銘打った本展覧会のコンセプトは、まさに『美的』な春画である。江戸時代、浮世絵師のみならず実に多くの絵師が春画を描いている。その品質にも幅があり、一部の出来のよくない春画が春画全体の評判を落としてきたことの要因に数えられるだろう。本展覧会では美的に優れた春画を精選した。」(樋口一貴)今回特に注目されているのは、まず、「北斎の肉筆春画の傑作「肉筆浪千鳥」、日本の美術館で初公開!」である。全部で十二図あり、1810-19年に制作されている。どれも画面全体を使い、色彩と表情が豊かに描かれている。左の図は、図録p.56-7に掲載されている一図であるが、本ブログと美術館web siteでは、部分図である。

もうひとつ特に注目されているのが、日本の美術館で初公開となる、歌麿の大作2点である。まず、「夏夜のたのしみ」。1801-06年に制作され、縦61.7cm、横105.3cmにもなる大きな掛け軸である。若い恋人達が夏の夜に戯れている場面である。もちろんこれも部分図である。

歌麿のもうひとつの作品が「階下の秘技」である。制作されたのは、「夏夜のたのしみ」と同じ年、縦54.8cm、横68.8cmとこれもまた大きい掛け軸である。やはり、この図も部分図である。なお、以上の代表的な作品を含めて、展覧会では精選された美麗な春画67件が展示されている。

最後に、この展覧会の展覧会公式図録を紹介しておきたい。ページ数は212+xiiと、とても充実している。図録の写真は下の通りだが、画像からわかるように、閉じ方が、前回の「春画展」と同様に、糸綴じとなっていて、各図が完全に開かれた状態で見ることができるのが、とても良い。

目次は、以下の通り。公式図録で掲載されているのは、もちろん部分図ではないので、ぜひ図録で春画を楽しんでください。

鼎談 美しい春画を愉しむ 對龍山荘にて、ごあいさつ、「美しく、楽しい春画」(小林忠)

I 上方春画の世界、II 北斎・歌麿の競艶 「葛飾北斎<肉筆浪千鳥>ー世界から日本へー」(伊藤京子)、III 魅惑の浮世絵春画

「美しい春画」(樋口一貴)、「春画の見方、味わい方」(山本ゆかり)

作品解説、絵師解説、作品目録」

2024年7月9日火曜日

伊藤若冲の「釈迦十六羅漢図」がデジタル復元されました

伊藤若冲の「釈迦十六羅漢図」がデジタル復元されました。

私のブログ「未発見の大作 伊藤若冲「十六羅漢図」が紹介していた同図が、NHKによれば、「昨年専門家チームが結成され、このほどデジタル復元が完成した。」7月14日(日) 午前9:00〜午前9:45の日曜美術館で紹介されます。ぜひご覧ください。

以下は、私が大阪府立図書館でコピーしたもの(白黒)

2024年4月4日木曜日

レイ・ダリオ『世界秩序の変化に対処するための原則』:壮大な試み、危うい結論(3)

レイ・ダリオ『世界秩序の変化に対処するための原則』:壮大な試み、危うい結論(2)

レイ・ダリオ『世界秩序の変化に対処するための原則』:壮大な試み、危うい結論(1)

2024年3月28日木曜日

レイ・ダリオ氏の『巨大債務危機を理解する』(2022)

同書は、3部構成となっている。第1部 大規模な債務サイクルの原型、第2部 詳細なケーススタディー、第3部 48のケーススタディー。

同書は、長期的・大規模債務サイクルの原型のためのテンプレートを示そうという試みで、「過去に起こった48件の大規模な債務サイクルの考察に基づくもので、そのすべてのケースで、大国の実質国内総生産(GDP)が3%以上低下した (私はこれを不況と呼ぶ)。」(18、以下かっこ内はページ数)

2024年3月27日水曜日

2024年3月下旬、いくつかの指標で見るバブルの兆候は?(2)、レイ・ダリオ氏の見解

「2024年3月下旬、いくつかの指標で見るバブルの兆候は?(1)」で、しばしば取り上げられるバブルの指標を検討してきたが、これに対して重要な異なった見解を紹介したい。

「私たちは株式市場のバブルの中にいるのか?」と題するレイ・ダリオ氏の投稿である。彼は周知のように、ヘッジファンドであるブリッジウォーター創設者、CIO メンター、取締役会メンバーである。

(出所:2024/03/22 16:59, Are We in a Stock Market Bubble?https://www.linkedin.com/pulse/we-stock-market-bubble-ray-dalio-zpdre2/203.)

なお、レイ・ダリオ氏は『巨大債務危機を理解する』(Principles for Navigating Big Debt Crises)を著し、第1部 大規模な債務サイクルの原型、第2部 詳細なケーススタディー、第3部 48のケーススタディー、で長期的・大規模債務サイクルの原型のためのテンプレートを示そうという試みた。先ほどの投稿に戻ると、「私はバブル市場を次の要素が高度に組み合わさった市場と定義している。(1) 従来の価値の尺度に比べて価格が高い。(2) 持続不可能な状況。(3)市場が大幅に上昇したため、活気ある市場と受け取られているため、多くの新規で世間知らずの買い手が集まった。(4) 広範な強気の感情。(5) 購入の高い割合が借金で賄われている。(6) 値上がりに賭けるために行われた大量の先物や投機的購入。」

これらの基準を総合した、以下の図によれば、「これらの基準を使って米国株式市場を見てみると、最も株価が上昇しメディアの注目を集めた一部の株式市場でさえも、ひどいバブルであるようには見えない。市場全体は中程度(52パーセンタイル)にある。チャートに示されているように、これらのレベルは過去のバブルと一致しない。」

2024年3月下旬、いくつかの指標で見るバブルの兆候は?(1)

2021年12月末に、このブログに「強まるバブル懸念の指標とバブル研究の古典(1)」と「同(2)」を掲載した。2023年後半以降、アメリカの株式市場は、ChatGPT、さらにはGeminiと様々な生成AIの登場と利用の拡大を背景に急騰を続けている。同時に、現在の局面がバブルではないかとの懸念も拡がっている。以上について検討する指標を取り上げて、現在の状態を確認してみたい。

この指数を構成しているのは、2つめの図で示されている7つの構成要素である。現状は、市場のボラティリティを除けば、すべて「貪欲」以上である。

世界史教科書の「帝国主義」を再定義する:ロシアのウクライナ侵攻を踏まえて

左の『もういちど読む 山川世界史用語事典』(2015年)(以下では「事典」)で「帝国主義」を調べてみた。まず、次のように書いている。「歴史上の膨張主義一般をさす場合もあるが、列強の間で19世紀以来顕著になり、第一次世界大戦に帰結した、その時代を特徴づける帝国の膨張主義およびその後の類似の現象と解するのがふつうである。」

「ふつうである」という用語で、この用語には様々な見解があることを示唆している。だがその後では、ホブソン、カウツキーの見解の後に、レーニンの見解が詳しく示され、今なおその見解を基調に帝国主義が考察される。事典の最後に、「19世紀末から第一次世界大戦までの帝国主義は「古典的」と呼ばれる。」と結んでいる。『もういちど読む 山川世界史』(2017年)(以下では「教科書」)でも帝国主義は、同じ時期の現象としていると思われる。

次に、この記述の問題点を指摘したい。第1に、帝国主義の説明を主にレーニンに求めている点である。レーニンは、帝国主義を高度に発達した資本主義の産物とした。だが、現実には反対に、レーニンが権力を掌握した、資本主義的発展が遅れたソ連、それを継承したロシアが、一貫して周辺の民族を支配・抑圧する体制を築いてきた。そして最も新しい事例は、周知のウクライナへの侵略である。またここでは詳しくは触れられないが、同じ社会主義国の中国の新疆とチベットなどに対する支配と抑圧も同様の行動だと言えるだろう。これらの事実から、他民族を支配・抑圧を持続的に可能にするのは、国家が独裁権力によって支配されている体制の下であることを強調しておきたい。

第2に、先進資本主義国による「帝国主義」についてである。上記書が主張しているように、19世紀末から第1次世界大戦までに、発達した資本主義国が世界を分割・支配したことは疑いない。しかし同時に、特にこの時期の経済的な領域については、各国の企業が海外に進出したことが最も重要な特徴である。その際の投資は直接投資と呼ばれるが、シーメンスやシンガーが代表的な事例とされる。直接投資の担い手は個別の企業であり、その最も重要な特質は、企業が持つ経営資源が受け入れ国に移転されることである。

直接投資は戦間期にも着実に増加し、戦後にはその役割を増大させつつ、今では直接投資について、「帝国主義」との批判はほとんど見られないし、むしろ発展途上国は競って受け入れを進めている。

従って、いわゆる帝国主義の時代の、先進資本主義国による海外進出は、一面では他民族に対する支配と抑圧であるが、同時に特に経済的な面では、被支配民族の側からすれば、経済発展のひとつの可能性を手に入れたことも否定できない。ただ、その初期には、投資額が小さく、産業的には偏在していたことは事実である。

では、これまでの議論を踏まえて、現時点で各時代を特徴付けるとすれば、まず、19世紀末から第一次世界大戦までについては、先進資本主義国による「いわゆる帝国主義の時代」とすべきだろう。それ以降現在までは、「先進資本主義国と、独裁体制による他民族支配をめざす中ロなどの帝国主義との、対決の時代」と特徴付けられるだろう。なお、戦間期はその過渡期になる。

以上のような点を明らかにした上で、レーニンの定義に依拠せずに、「帝国主義」を改めて定義し直し、世界史を現実にあわせて書き換える作業が早急に求められているように思われる。

(3つめの画像は、(左から)ピョートル大帝、プーチン大統領、スターリン、出所は、https://jp.wsj.com/articles/how-far-do-putins-imperial-ambitions-go-11656303861)

2024年1月17日水曜日

ユーラシア・グループによる各年の10大リスクを、2020年から5年間一覧にする

上の図は、ユーラシア・グループによる2020年から5年間の10大リスクをまとめたものである。 (写真は、ユーラシアグループから、https://www.eurasiagroup.net/services/japan)

この5年間の変遷から、以下のような点が指摘できる。

1)ユーラシアグループの10大リスクは、他の調査機関には見られない、グローバルな政治・経済・社会の諸課題に対して包括的な分析を行っている。

2)しかし、表外に指摘したように、調査が発表した後に、調査では予測した以上の深刻な結果が生まれた。最近の主なものは、ロシアのウクライナ侵略と、ガザでの戦争である。それは予測がいかに困難かを改めて示している。

3)各年の変化を明らかにするために、同じテーマについては、各項目ごとに同じ色で、その変遷を示している。

4)今年最大のリスクはアメリカとされている。アメリカの分断については、比較的下位に位置していた昨年を除き一貫して上位で、分断は極めて根深く、早期に解消する見込みはなく、分断が国際的に与える影響も甚大である。その意味では、間違いなく重大ではあるが、次の課題に比べてその位置が妥当か、議論が分かれる。

5)ロシア、中国、ならず者国家問題が、2024年はやや後退している感がある。ロシアのウクライナ侵略が、「分割」として3位になり、ロシアが依存する中国が6位に後退した。ロシアと中国、そしてそれらと連携する国々が生み出す、政治的・軍事的・経済的な危機の深刻さは、昨年と比べても変わっていないと、私には思われる。

(ブログのTOP、ブログの目次、新保博彦のホームページ、新保博彦の(YouTube)チャンネル)

%20B.jpg)

.jpg)

B.jpg)